La nuova costruzione come l’abbiamo conosciuta è finita, è morta sotto le macerie di una crisi che ha ridotto quasi del 90% i permessi di costruire. Di fronte all’impossibilità e all’inutilità di continuare a produrre come nel passato, dato che il consumo di suolo, l’invenduto e le sofferenze bancarie legate ai finanziamenti immobiliari sono diventati emergenze nazionali, e di fronte all’effettiva esigenza di metter mano al costruito, il mondo delle costruzioni e di converso anche la politica si sono accorti che la parola d’ordine, la parola chiave che come una panacea è in grado di mettere d’accordo tutti, oggi è riqualificazione.

Insigni osservatori della società italiana, che ogni anno sfornano i loro studi su chi siamo e dove andiamo, scoprono oggi che dobbiamo riqualificare perché abbiamo costruito troppo, spesso male e in luoghi che non hanno qualità urbana. Bene, meglio tardi che mai. Associazioni imprenditoriali, associazioni di categoria, ordini professionali, tutti da un po’ di tempo (poco per la verità) insistono sulla riqualificazione come unica strada per uscire dall’impasse di una crisi che ormai non è più tale, non perché ci sia la ripresa, ma perché la condizione di galleggiamento attuale è e sarà per un po’ di tempo la condizione base con la quale confrontarsi.

I soldi non bastano

Il governo, con il piano per le periferie, cerca di proporre un piano di interventi, ma le risorse a disposizione sono poche e soprattutto rispondono parzialmente alla domanda, che non è tanto quella di denaro (che ovviamente è importante, ma non l’unico problema), ma è una domanda in primo luogo di procedure. Quelle sì andrebbero riqualificate, prima ancora dei nostri edifici e delle periferie. Perché siamo il Paese degli interventi straordinari, campioni mondiali della legislazione di emergenza, ma tutto ciò che è ordinario non siamo in grado di affrontarlo con certezza di tempi e costi. Non siamo in grado di realizzare opere pubbliche in meno di 15-20 anni con costi che spesso triplicano e disattendono qualsiasi piano economico-finanziario. Le opere private siamo capaci di ostacolarle con innumerevoli richieste di documentazione, che altro non è che la nostra atavica incapacità di prendersi delle responsabilità. Se c’è la carta allora tutto è a posto. Come a Rigopiano, per esempio, dove le carte c’erano, ma poi si scopre che non era tutto a posto.

Immersi nell’emergenza

Nemmeno nella gestione delle emergenze, per la verità, siamo poi così bravi. La legislazione ad hoc in questi casi consentirebbe di intervenire con capacità e capillarità. Consentirebbe, il condizionale è d’obbligo, perché in questi giorni scopriamo che neppure la legislazione d’emergenza è in grado in tempi rapidi di risolvere problemi burocratici e procedurali che solo in Italia assumono le dimensioni farraginose di una legislazione che aumenta a dismisura e, di fatto, blocca qualsiasi azione, allungando i tempi e rendendo spesso anche antieconomico intervenire e agire. A sei mesi dal terremoto non si è ancora stati capaci di fornire le case temporanee promesse (al momento della stesura dell’articolo siamo ad appena 42 su 1.881), di avviare le procedure per gestire l’emergenza abitativa nei luoghi del terremoto. I cinque decreti del governo tecnico di Mario Monti, che hanno depotenziato la Protezione civile con l’obiettivo di rendere le procedure a prova di corruzione, hanno di fatto bloccato la possibilità di agire tempestivamente. I tempi e le buone pratiche del Friuli sono tramontati definitivamente e per sempre, imbrigliati da una legislazione sempre più avvitata su se stessa, con problematiche note fino dalla gestione del terremoto dell’Emilia Romagna, che ancora una volta non ci ha insegnato nulla. Per esempio, che neppure nella operosa Emilia Romagna l’amministrazione pubblica è stata in grado di gestire in modo efficace e in tempi adeguati gli aiuti necessari. Perché non abbiamo ancora capito che abbiamo troppi livelli decisionali e poche assunzioni di responsabilità.

Ordinarie catastrofi

Ma non ci sono solo le emergenze e i terremoti a ricordarci che abbiamo difficoltà a costruire sistemi di intervento efficaci ed efficienti (a parte l’emergenza immediata, su quello la nostra Protezione civile è una delle prime al mondo e va dato merito di questa capacità), c’è l’ordinario. E dato che crollano palazzine e palazzi in piccoli capoluoghi come in grandi città, ci accorgiamo che abbiamo costruito male e siamo circondati da edifici fatiscenti e in deficit strutturale, al di là delle calamità naturali e dei rischi sismici. Il 17% dei nostri edifici residenziali è in pessimo o mediocre stato di conservazione e non da ieri. Il dato è leggermente migliorato tra i due ultimi censimenti Istat, ma si tratta pur sempre di un edificio ogni sei. Ecco, uscite per strada, contate cinque edifici e quando arrivate al sesto, statisticamente, avrete trovato un edificio in cattive condizioni strutturali. Ma di questo, nonostante tutte le analisi del passato e le ricerche di molti istituti che su questi temi non si improvvisano osservatori dell’ultima ora ma hanno costruito un compendio di conoscenze di grande rilevanza, si inizia a parlare solo ora. Bene, meglio tardi che mai, ma forse non basta parlarne.

Sisma in deficit

La questione principale è la distanza tra le esigenze effettive del nostro territorio, dei luoghi urbani e degli ambienti costruiti da riqualificare e le risorse messe a disposizione per attivare e incentivare queste buone pratiche. L’esempio del sisma bonus è la cartina di tornasole di questa nostra politica che intuisce tardi e procede parzialmente. Il piano Casa Italia mette a disposizione per il primo anno per il sisma bonus 300 milioni di euro, su una dotazione di circa 12 miliardi di euro su 15 anni. Ma si sa da anni, non da oggi, che le risorse vere necessarie sarebbero tra i 4 e i 5 miliardi all’anno per i prossimi 20 anni. La stima non è spannometrica e non è una chiacchiera da bar, ma è ciò che Erasmo D’Angelis, coordinatore di Italia sicura della presidenza del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di recente. Spendiamo dai 6 ai 7 miliardi all’anno per le emergenze, ma investiamo un ventesimo di queste risorse per mettere in sicurezza il nostro territorio e le nostre case. Poco, troppo poco. Si dirà che i soldi non ci sono. Purtroppo i soldi bisogna comunque trovarli e i nostri ministri dell’Economia nel tempo hanno sempre individuato varie modalità per reperire i fondi necessari per l’emergenza e per la ricostruzione. Le accise sui carburanti sono il miglior esempio in merito.

Ritardo endemico

Ma il punto è che sembra che l’Italia sia arrivata solo oggi a identificare nella riqualificazione il principale obiettivo delle proprie politiche urbane e di sviluppo e mai come in questo periodo storico si è investito su un sistema di incentivi destinati a muovere le scelte di investimento. Eppure se si guardasse a un passato neppure poi così lontano, l’Italia è stata un Paese che ha sperimentato diverse forme di intervento, molte delle quali fortemente innovative soprattutto nel costruire rapporti pubblico-privato ottimali. Contratti di quartiere, Urban I e Urban II, Urban Italia, Piruea, Priu, Pru, Pii, Patti territoriali, Prusst, solo per citarne alcuni. Le sigle e gli acronimi si sprecano in questa logica di ricerca di innovazione e di scrittura di strumenti, meglio noti come programmi complessi, in grado di avviare processi virtuosi di riqualificazione delle città. Gli esiti di questi programmi sono stati spesso molto positivi e hanno generato non solo riqualificazione, ma attivato anche investimenti pubblici e privati, a volte anche di notevole entità. Ma si è lavorato soprattutto sulle parti pubbliche e meno su quelle private, con dotazioni di risorse straordinarie. E quello è un punto debole delle nostre politiche. Pensiamo che siano strumenti straordinari, che debbano muoversi con logiche di carattere non ordinario. Quella straordinarietà ancora una volta richiamata nel titolo del bando per le periferie lanciato con grande dovizia comunicativa dal governo, ma la cui dotazione finanziaria, ancorché annunciata, non è ancora del tutto garantita. Ma di straordinario in Italia c’è solo la difficoltà di intervenire in luoghi e in situazioni nelle quali le condizioni della riqualificazione potenziale sono molto difficili e in alcuni casi impossibili, anche in città dove quei programmi complessi sono stati utilizzati a volte con successo.

Da straordinari a ordinari

Ma più del problema delle risorse, il problema è un problema culturale. Continuiamo a chiamarli programmi straordinari, ma di straordinario c’è solo l’incapacità di comprendere che questi programmi devono diventare ordinari, che tutte le misure che ogni anno vengono prorogate all’ultimo momento anche per l’anno successivo devono diventare strutturali. Altrimenti non si costruiranno mai le condizioni di lungo periodo in grado di attivare processi di vera riqualificazione, facendoci restare ancorati alle occasioni del momento e non a un disegno strategico solido e concreto. Un segnale positivo c’è, ed è dato dagli incentivi per i condomini, che da quest’anno per i prossimi cinque anni potranno garantirsi benefici fiscali in caso di interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e rigenerazione energetica. Tuttavia dalla fine di dicembre ad oggi non abbiamo ancora avuto i decreti attuativi con le specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, sicché siamo ancora di fronte a procedure potenziali che la burocrazia rallenta. Annunciare una legge, votarla e renderla attuativa sembra facile, ma oltre alla legge ci sono i decreti attuativi, i quali spesso non arrivano o arrivano in ritardo. Comunque facendo perdere ulteriormente tempo. E il tempo non è poi molto e siamo ad un punto di non ritorno.

Dove, come e quando

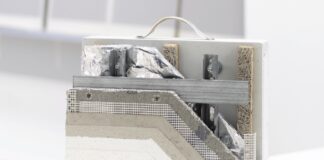

Dunque, non basta dire «bisogna riqualificare», ma si deve anche indicare chi lo deve fare, in che modo e con quali strumenti, con quali risorse (incentivi fiscali compresi), con che tempi e quali procedure. E soprattutto quali convenienze. Perché sembra che non sia ancora chiaro che riqualificare ha un prezzo e che quel costo per essere sostenibile deve poter contare su fattori di certezza. Leggi che cambiano ogni anno, leggi retroattive che annullano benefici, proroghe che arrivano tardi e fuori tempo massimo, procedure che non tengono conto di ciò che viene chiesto in termini di adempimenti burocratici (come nel recente caso delle dichiarazioni precompilate, con gli amministratori condominiali tenuti a produrre e inviare dichiarazioni per via telematica entro date difficilmente sostenibili). Non è difficile riqualificare un grattacielo a Milano, un edificio prefabbricato a Verona o un condominio a Genova. Le imprese sanno benissimo che cosa si potrebbe fare, come, e in che tempi. I materiali e le tecnologie ci sono. E non sarebbe neppure un problema di risorse, visto che oggi ci sono prodotti finanziari e strutture specializzate in questo campo. Il problema è gestire la complessità dell’intervento in termini burocratici e procedurali. Più che riqualificare gli edifici si dovrebbe in primo luogo riqualificare la burocrazia e il sistema farraginoso che non consente di agire in regimi di stabilità operativa nel tempo. Il vero rilancio dell’edilizia, il vero rilancio del mercato sarà quanto avremo certezza dei tempi e stabilità delle norme. Certezza e stabilità, due parole che purtroppo mancano da troppo tempo nel nostro vocabolario.