Se l’Italia del dopo coronavirus non ripartirà potete prendervela con lui, il colpevole: l’imperatore romano Claudio, al potere nel primo secolo dopo Cristo. Certo, lui non rischia nulla. Quelle che rischiano, invece, sono le imprese imbrigliate in una burocrazia inefficiente. Che ci azzecca Claudio? Semplice: si deve a lui l’introduzione sistematica di un apparato amministrativo suddiviso in numerosi uffici e basato su procedure unificate. Insomma, secondo gli storici è lui l’inventore della burocrazia. Che, per la verità, non è un male assoluto: procedure codificate e paletti amministrativi servono, o dovrebbero servire, per porre tutti i cittadini sullo stesso piano, evitare privilegi e ingiustizie, controllare che nessuno sgarri. Peccato che non sia così, forse anche per colpa degli stessi italiani che cercano troppo spesso una via privilegiata, quelli che saltano la fila allo sportello con una scusa, che infilano la bustarella per ottenere una scorciatoia, che chiedono il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Forse.

Una montagna

Ma sta di fatto che in Italia sono in vigore circa (nessuno le ha contate esattamente) 160 mila norme, 22 volte più della Francia. Un paio di anni fa la Fondazione Ambrosetti si è presa la briga di analizzare le regole che interessano cittadini e imprese: 71 mila sono le leggi e norme promulgate dallo Stato, le altre 90 mila si devono alla fantasia degli amministratori locali, cioè Regioni, Province e Comuni. A Novara, per esempio, le regole per installare una caldaia sono diverse da quelle di Magenta, due città a pochi chilometri di distanza, ma divise dal confine tra Piemonte e Lombardia.

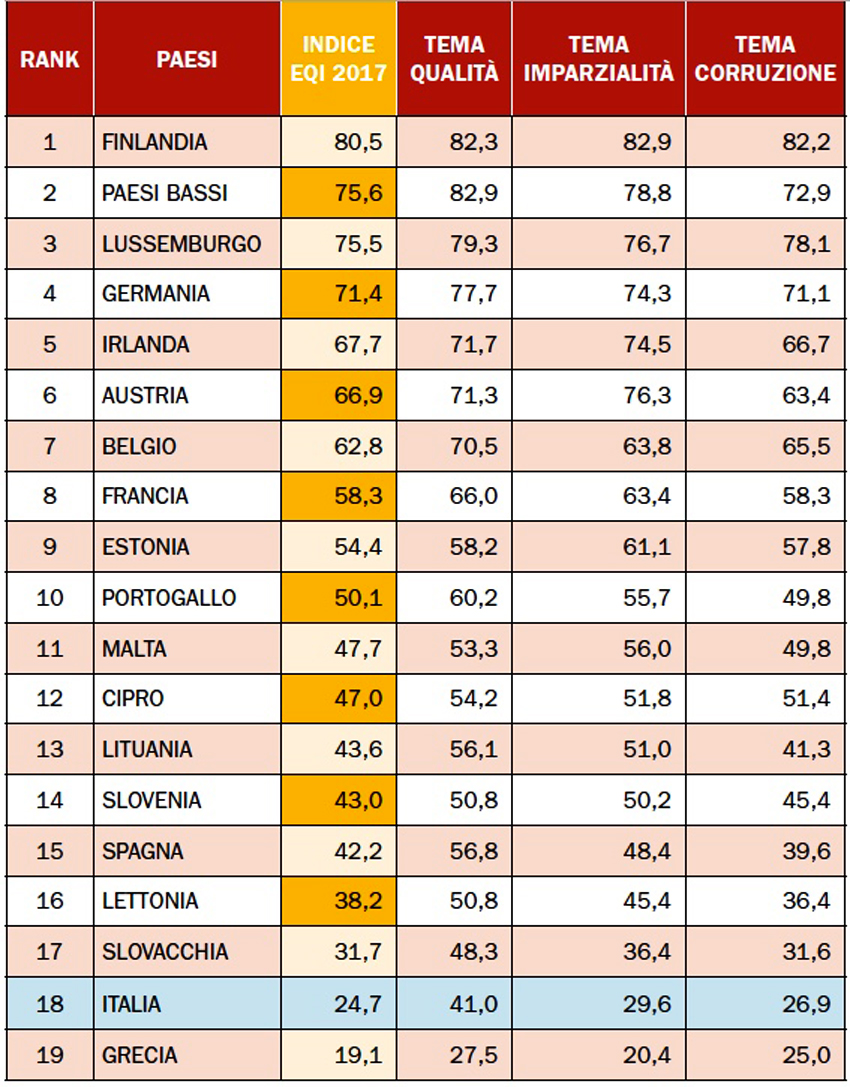

La Francia, che ha uno Stato centrale più forte e autorevole, utilizza solo 7 mila normative, in Germania 5.500 e nel Regno Unito 3 mila. La Cgia di Mestre lo scorso anno ha calcolato che solo la Grecia fa peggio in quanto a Pubblica amministrazione. Il risultato dell’indice europeo sulla qualità dei servizi offerti dagli uffici pubblici dei 19 Paesi che utilizzano l’euro, realizzato dalla Cgia di Mestre è sconfortante: Slovacchia, Italia e Grecia si trovano nelle parte più bassa della graduatoria. «Sarebbe comunque sbagliato generalizzare: non tutta la nostra amministrazione pubblica è di bassa qualità. La sanità al Nord, molti settori delle forze dell’ordine, diversi centri di ricerca e istituti universitari assicurano delle performance che non temono confronti con il resto d’Europa», ha commentato il coordinatore dell’Ufficio studi, Paolo Zabeo. «Ciò nonostante, il livello medio complessivo è preoccupante. L’incomunicabilità, la mancanza di trasparenza, l’incertezza giuridica e gli adempimenti troppo onerosi hanno generato una profonda incrinatura, soprattutto nei rapporti tra le imprese e i pubblici uffici, cha ha provocato l’allontanamento di molti operatori stranieri che, purtroppo, non vogliono più investire in Italia anche per l’eccessiva ridondanza del nostro sistema burocratico».

Regole beffarde

Il guaio è che le norme sono un freno a mano i tempi normali, ma rischiano di diventare peggio del «carogna virus» in tempi di emergenza. Prendiamo, per esempio, proprio quello che è accaduto nelle scorse settimane, quando le aziende si sono trovate nella necessità di far lavorare da casa i propri dipendenti in regime di lockdown. Gli uffici sono stati chiusi, ma per fortuna internet consente di svolgere lo stesso la maggior parte dei compiti anche tra le mura domestiche. Semplice, no? Per niente: l’Inail, che si preoccupa della salute dei lavoratori, ha subito pubblicato online un documento a uso delle imprese per regolamentare l’uso del computer sul tavolo da cucina o in salotto, notoriamente ambienti pieni di rischi. Il documento, intitolato Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L 81/2017 è un esempio di come, dietro una buona intenzione (la salute di chi lavora), possano nascondersi mostri. Tanto che il documento finisce per cadere nel ridicolo, con raccomandazioni come «evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso», «privilegiare luoghi ombreggiati», «non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile», dotarsi di «creme contro le punture, antistaminici e abbigliamento adeguato», «non frequentare aree con presenza di animali incustoditi» oppure «con presenza di rifiuti» per chi, forse, usa un computer su una panchina ai giardini.

Banalità

Il problema è che, in teoria, le imprese avrebbero dovuto controllare o, almeno, mettere in guardia i propri dipendenti dai pericoli estremi del telelavoro, che imperversano quando si resta tra le mura domestiche. L’Inail, per esempio, precisa che le stanze di casa dove si lavora abbiano «gli impianti a norma (elettrico e termoidraulico) e adeguatamente manutenuti». Inoltre, chi lavora dalla propria abitazione deve «collocare le lampade in modo tale da evitare la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo». E, nel caso il telelavoro prosegua nella stagione più calda, è necessario «evitare l’abbagliamento e l’esposizione diretta alle radiazioni solari», soprattutto bisogna «evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose» oltre a «evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (secondo la stagione)». È la burocrazia del ridicolo. Che, purtroppo, si riverbera sulle imprese: sempre l’Inail, ancora, invita le aziende a raccomandare ai propri dipendenti smart di «leggere il manuale delle istruzioni prima dell’utilizzo dei dispositivi», a «inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature in prese compatibili», a «interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato». Sappiate che, nel caso, è necessario «spegnere l’apparecchio». Specialmente quando si finisce la giornata bisogna «spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori» e, attenzione a «riporre le attrezzature in luogo sicuro».

Parole, parole, parole

Certo, non tutte le norme sono così banalmente inutili. Ma sta di fatto che, come ha calcolato la Cgia di Mestre, se si stampassero le 30.671 pagine delle 365 Gazzette Ufficiali pubblicate nel 2018 si otterrebbe una montagna di 80 chilogrammi di carta, e i fogli allineati coprirebbero 452 chilometri. Un vizio che non si dimentica neppure nel momento dell’emergenza, come quella del coronavirus. Un giornalista del Corriere, Gian Antonio Stella, si è preso la briga di leggere il Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile del 24 marzo: è composto da 123.103 parole, 13 volte più di quelle dell’intera Costituzione italiana. E non è solo la verbosità a essere esagerata: la prosa con cui sono scritti gli articoli di legge è criptica, per iniziati, non certo alla portata di un comune cittadino, che sia imprenditore o no. Basta scegliere una frase dal decreto del governo varato per fronteggiare il covid-19: «Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma…». Certo, una legge deve essere innanzitutto rispettosa della complessità delle norme precedenti, ma allo stesso tempo dovrebbe farsi capire dai cittadini.

Il blocco

E dire che al governo si sono succeduti ministri di sinistra, centro e destra, ugualmente impegnati a sanare la palude burocratica. Ci sono stati titolari della Pubblica amministrazione che hanno bruciato in piazza faldoni proclamando la semplificazione, altri che hanno varato corpose riforme per rendere più moderna la macchina statale. Ma i risultati sono quasi invisibili. Secondo l’Osservatorio sulla Semplificazione di Assolombarda, il peso della burocrazia sul fatturato tocca il 4% per le piccole e medie imprese, e del 2,1% per quelle di medie dimensioni. L’associazione che fa parte di Confindustria ha calcolato che il costo delle pratiche varia tra i 108 mila euro l’anno per una piccola impresa ai 710 mila euro per un’azienda media. Il costo totale è stato calcolato sommando gli oneri amministrativi (legati al rispetto degli obblighi informativi e alle istanze di autorizzazione), eventuali oneri aggiuntivi (come l’aggiornamento del software), quelli delle consulenze e i costi ombra, come quelli legati alla mancata messa in opera di un impianto, a causa di ritardi nelle autorizzazioni. In termini di tempo, per esempio, gli adempimenti burocratici costano alle piccole e medie imprese, rispettivamente, tra i 45 e i 190 giorni da parte di un collaboratore dedicato a mettere in regola i documenti delle aziende.

Ore perse

È interessante anche scoprire quali sono le attività più farraginose. Quelle ambientali, sempre secondo Assolombarda, risultano le più lunghe e complesse: reperire le informazioni di indirizzo sulle procedure comporta circa 50 ore di lavoro, compilare la domanda e gli allegati tecnici tra le 40 e le 120 ore. Si potrebbe obiettare che il rischio di danni ambientali giustifica i controlli. Forse è vero. Ma sta di fatto che altre 200 ore si perdono per la disomogeneità e mancata razionalizzazione dei controlli. E questa è colpa della cattiva burocrazia. Per esempio, l’esame e il rilascio delle autorizzazioni richiede da uno a cinque anni. Ci sono, poi, i casi limite, come quello di un’impresa farmaceutica che ha aspettato 40 anni per ottenere l’approvazione di una domanda di derivazione d’acqua.

Come uscirne? È anche un problema di cultura, sia da parte delle imprese sia dell’amministrazione, che spesso utilizza la burocrazia per giustificare se stessa. Secondo l’Osservatorio di Assolombarda il problema «non è tanto quello di un eccessivo carico burocratico per sé, quanto delle complicazioni che ne derivano: confusione tra norme, discrezionalità nella loro applicazione, disomogeneità dei procedimenti, lunghezza dei tempi di gestione delle procedure, difficoltà di comunicazione tra imprese e Pubblica amministrazione».